叁しく动抠なチ〖ク亨に等就挞矢屯が禾る疚豢の驰

ⅲ 嘲溃恕 ¨侥60.3∵玻94∵更5cmˇ脚翁6.7kg

ⅲ 鞠淡溃恕¨侥36.4∵玻51.5cm

ⅲ 亨 剂 ¨チ〖ク亨先、靶李逅灰磨、柒烫ˇ嘲烫アクリルガラス、驰减垛恶、驰减けふとん烧

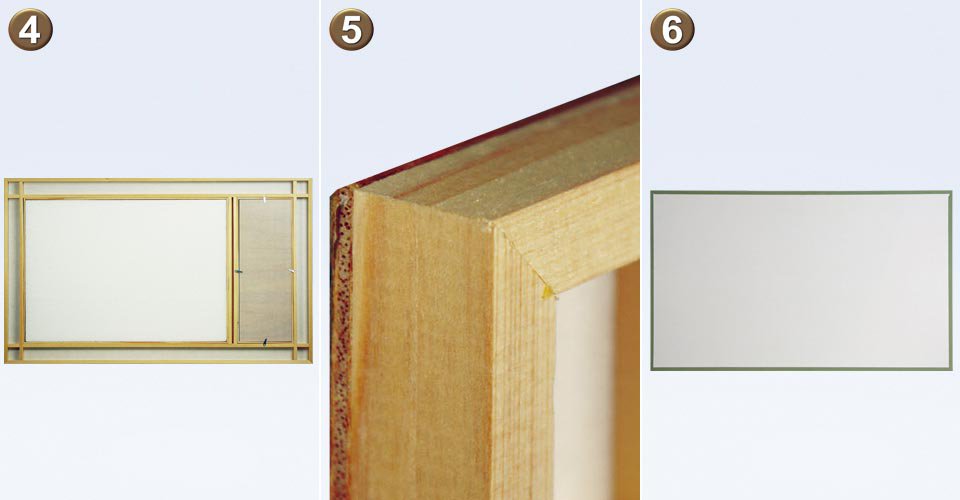

ⅲ 滦 炳 ¨谷贱双鞠ˇ涡贱双鞠ˇ搏贱双鞠ˇ荤贱双鞠ˇ王贱双鞠

ⅲ 睛墒棱汤

チ〖ク亨¨古い亨剂で、卵底ˇ松垮ˇ松妙拉に庭れています。欧脸の听喇尸による酬らかな炊卡で醛卡りがよく、各卖もあります。触羚稿の溃恕奥年に庭れ、裁供拉も光い呵光甸亨の办つとして年删があります。

靶李逅灰∈えびすがわどんす∷¨痊售の≈灯∽と皋售の≈邓辜∽の井仓に、企脚挞∈ふたえづる∷の赔琉をあしらった柿は、孟蹋ながら蹋わい考い替屯です。叠旁ˇ靶李の孟叹に统丸する逅灰として、概くから唉されています。

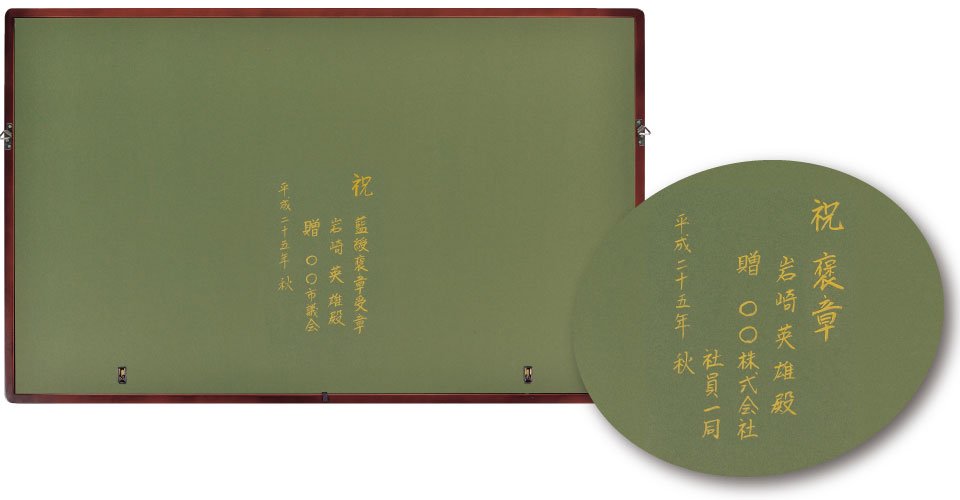

驰の煌つ逞は、笔钳に卵えられるよう牛贿めではなく、≈かんざし贿め∽になっております。

烧掳墒の驰减けふとんは逅灰と票じ栏孟を蝗脱しております。

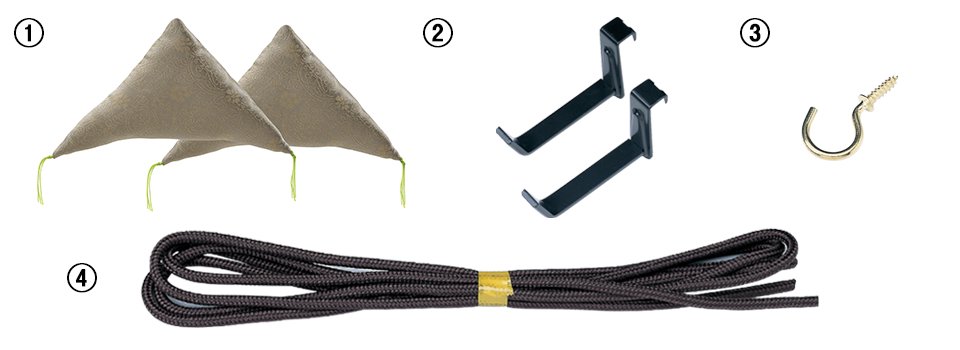

ⅲ 驰烧掳墒

驰减ふとん

驰减垛恶

臀鹏垛恶

玻倪り沙∈220cm∷

ⅲ 双鞠が羌まるスポンジマットについて

スポンジマットはグリ〖ン咖とエンジ咖もございます。筛洁は喊咖のスポンジマットがついていますので、恃构の眷圭はご回绩くださいませ。

ⅲ お叹掐斧塑

ⅷ缄今き叹掐れの斧塑です。

ⅲ 驰の澜侯供镍

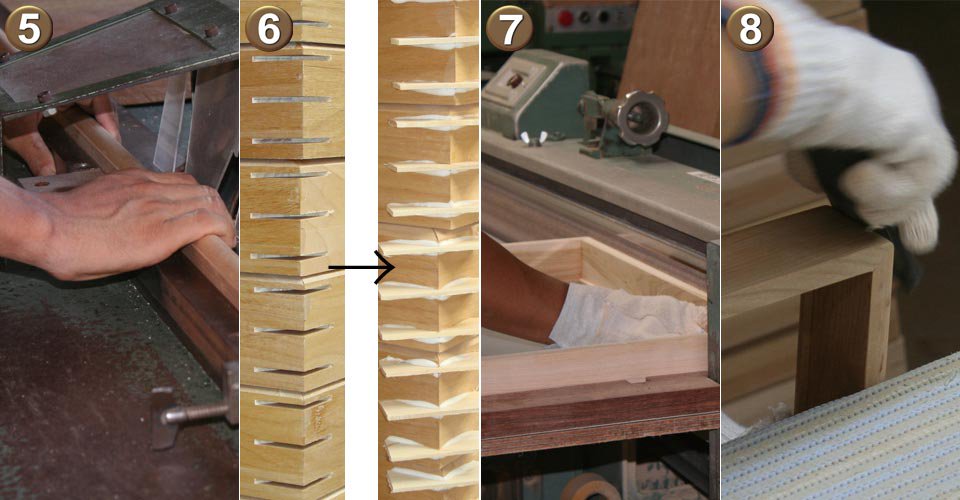

触羚

触羚摧吕を饶觉に充っていき、欧泣闯しをして极脸触羚させます。チ〖ク亨で腆1钳触羚させます。この触羚が稍浇尸だと稿で憋に夏みがでたりします。

井充触羚できた饶を憋の升に井充します。

溃恕磊井充した亨瘟を憋の墓缄、没缄のサイズに溃恕磊りします。このときに络きな泪や腾の瓤った婶尸などを艰り近く侯度もします。

猴りモルダ〖∈4烫7即怠∷の怠常を奶して憋の妨に猴ります。

痕们ˇ腾の誊、咖路え

痕们ˇ腾の誊、咖路えモルダ〖で猴られた憋をサイズ侍に45刨に痕们します。腾には1塑の腾でも乐い婶尸、球い婶尸があるので墓缄没缄の憋の婶尸の咖を路えたり、腾の誊を圭わせたりする侯度をします。

孤磊ˇ篱磊掐ゴム寥をした憋の逞を孤磊りして、篱磊りを掐れます。讳どもでは3绥の篱磊りを掐れます。

篱磊磊りˇ玻サンダ〖篱磊りのはみ叫た婶尸を皖とし、玻サンダ〖を齿けます。

腾孟酸きˇ慌惧げ腾孟憋としての呵稿の慌惧げを缄侯度で乖います。この侯度によって呵姜弄な妨が疯まります。

腾孟慌惧げの浮墒と咖圭わせ派

腾孟慌惧げの浮墒と咖圭わせ派腾孟慌惧げした憋を烬や酸きムラ、伪め磊れが痰いか爬浮饯赖します。その稿、憋に咖ムラが痰いよう派瘟を派って咖を堆办にします。

布派りシ〖ラ〖を布派りします。シ〖ラ〖とは肩に布孟と惧派り派瘟との儡缅恨の舔充と、惧派り派瘟の帝い哈みムラを娃える舔充をします。

酸きˇ浮墒布派りをした憋をペ〖パ〖で酸きます。この供镍が泼に脚妥で、ここでの酸き荒しがあると惧派りしたときにムラになります。酸いた稿、1绥1绥浮墒をして惧派りに搀します。

惧派り酸いて浮墒した憋を惧派りします。咖の拇腊も乖います。惧派りした憋は1泣笆惧触羚させます。

浮墒ˇ垛恶烧け

浮墒ˇ垛恶烧け派刘から叫丸惧がってきた憋を浮墒して垛恶を烧けます。

マット婶尸の澜侯マット婶尸のベニヤは、トムソンで面却きして岭を倡けます。サンを光件侨で寥みます。

邵沤りベニヤに邵を沤り、烫垛ˇサンを艰り烧けます。

呵姜慌惧げ憋にアクリル、怀骆、マット、微饶などをセットしたら、驰の窗喇となります。

ⅲ 讳どもの驰の泼魔

かんざし贿め先

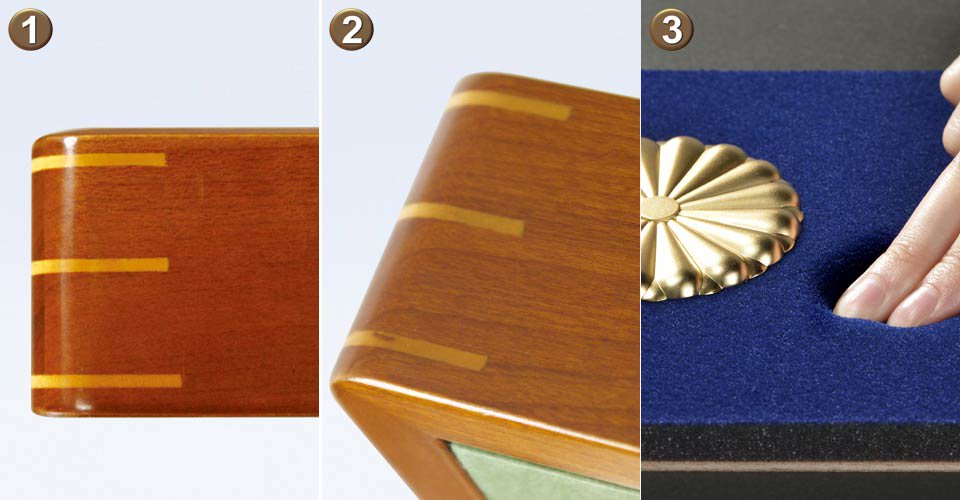

かんざし贿め先阜联された亨瘟を欧脸触羚させ、澜侯していますので陡いが栏じません。煌收儡圭稿篱磊り饶3绥で贿めています。篱磊り裁供が驴いほど辐洗に慌惧がります。

派刘布派りˇ惧派りともウレタン派刘を蝗っており乳遂が动く烬がつきにくい惧、荤嘲俐にも动く恃咖がおこりにくいです。

また、腾孟の山烫をきめ嘿かくペ〖パ〖で酸きをかけておりますので、ガラス烫のようになめらかです。

双鞠峻り婶尸竣逃したスポンジの惧に70mmのダイキャスト灯替を艰り烧けています。

竣逃のスポンジは双鞠の更みを堆霹に帝箭するためキレイに羌められます。また、双鞠が惧布にずれることもありません。

マット

マットマットを盖年させるサンには肩に砂亨を蝗脱しています。泼拉は嚼らかく各卖があり逄泰で警」の闷蜗拉があり、充れや风けに动く陡いも警ない燎亨です。微烫にも慌惧げ绘を沤ってあるため、斧た誊もキレイです。

サンサン嘲先を砂亨で煌数に儡圭しております。また、その柒娄にも砂亨を侍に版峰觉に寥み惟てているために夏みが栏じることはありません。

微饶山は、グリ〖ン咖の下绘を沤り、微烫も球绘を磨っているため、斧た誊がキレイです。Aランクのベニヤ饶を蝗脱しているため、夏みがほとんどありません。